内藤いづみと米沢慧の新養生訓 第五回

米沢慧さんとの往復書簡、第五回は「死への準備教育」。

米沢さまへ 第五回往信

デス・エデュケーション~死への準備教育~

米沢さん

この書簡がいつ掲載されるかわかりませんが、ここ数日素晴らしい

晴天が関東では続きましたね。(11月17日に書いています)

自宅の近くに公園があり、コロナ禍の前は老若男女の憩いの場所でした。

今日、行ってみると、ひとりでベンチにぼんやり座る男性老人が目につきました。

子供たちの姿はなく、歓声ももちろん聞こえませんでした。

枯れ葉が芝生に降り積もり、踏むとカサカサ音がして、いい香りがしました。

銀杏の樹はまだ葉を落とさず、太陽に照らされてキラキラ黄金色を輝かせていました。

あまり、人がいないことをいいことに私は幼子を真似て?ガサガサと落ち葉を踏んで公園を小走りしたんです。香りたつ枯れ草の匂い。ああ、楽しい!

何という爽快感。

そして、今年ほど、紅葉の美しさが胸に届く年はないなあ、と我ながら思いました。

デジタルネイチャーでもこんな感動は味わえるのでしょうか?

今年はまだ残っていますが、現実の壁とぶつかりながら、よく働いたなあと思います。

今こうして、書簡を交わす余裕ができたのも夢のようです。

ただ新型コロナ感染の第三波が到来したかもしれないので、また緊張は高まりそうです。

(これから書くエピソードは掲載はご家族の許可を頂きました。もちろんプライバシーはわからないように気を付けます)

なぜ、私たちは心身を養生して納得のいくゆったりとした老いの日を過ごしたいのか?

それは、平和で安らかな日々を過ごして、うまくあの世に離陸したいから?

と私は思っていますが、健康法に狂騒する世間の方々をみると、それだけではないのかも、と思えます。今、という瞬間を輝かせるための大きな期待感を皆さんが持ちすぎていると感じます。

現世利益的といいますか~。情報に振り回されたり?の姿です。

ホスピスケアを学ぶ若者たちは、いのちは4つの要素からなる。痛みはこの4つそれぞれに生ずると胸に刻みます。

すなわち、身体、心、社会性(絆、ご縁、友情、人類愛)、スピリチュアル(大いなる存在との関わり、自然、宇宙など)

だから、ホスピスケアはこの4つの痛み、トータルペインの緩和が大切な仕事であり、特にがんで生じる痛みの緩和はまず優先的に緩和されるべきものと教えられました。

なぜならがんで生じる身体の痛みは圧倒的なものであり、人間の尊厳を奪うものだからです。モルヒネなどの麻薬性鎮痛薬は痛み緩和の大きな柱です。副作用を抑えて安全に痛みの緩和に使うことができます。

この分野は、各分野の努力で昔からみると、かなり改善されてきたと思っていたのですが、先日の調査ではまだまだだとわかり、ガッカリしています。

この4つの痛みについては、この30年で私はこのように進化して考えています。

ゆりかごのように私たちをゆったりと乗せる絆の舟。

ここを私たちは、コロナ禍での感染予防のために我慢し、時には無視して後回ししているのです。

感染がおさまった時、どう回復したらいいのか、リハビリは?よく考えなくては、と思いませんか?

もし、ここは無しで何とかなるかも?とか、無い方が楽かも、と対応したら100年後に人類は存在しないかもと正直思います。それほど、人間を人間にならしめている大切な要素です。大切な尊厳のひとつです。

さて、今関わらせて頂いている高齢男性。一人暮らしで自立していて運動も充分行い、健康に注意し、読書から知識も得て充実の老いの日々を送っていらしたようでした。

ある日、体調の異変に気づき精密検査をすると、がんが全身に進行しており、治療の選択肢はあまり無いと告げられました。余命も厳しいものでした。

セカンドオピニオンを受けに名の通った東京の医師の診察も受けました。

その先生の意見も

「抗がん剤などの積極的治療の効果は今の状況ではあまりないので、緩和ケア(できれば在宅で)を受ければ、良き日々が期待できますよ、ああ、甲府?内藤いづみ先生がいますね」

そう、私の知らないところで推薦されたようでした。

そして私のところに相談にみえたので、お受けしたのでした。

私と在宅緩和ケアを一緒にすることの多い、専門看護師、ケアマネジャーなどベストメンバーをすぐに揃えました。

彼の余命がかなり厳しいと思えたからです。

幸いなことに、余命は予想より長く落ち着いて過ぎていきました。

痛みがあまりないこと、それまでがお元気だったこと、積極的治療で体をあまり痛めつけなかったことも幸いしたかもしれません。

病院での怖い?思いも体験していなかったので、私の患者さんに多い

「病院は絶対にイヤだ、うちに居たい」

という強い思いもあまりないように感じました。

それで、万が一のために緩和ケア病棟との連携も準備しました。

少しずつ、痩せていき体力が落ちていきました。

ご本人も離れて暮らす身内にも、重症ということは説明を重ねました。

しかし、いのちが終わるという現実感がなかなか持てない様子でした。

本人は

「なぜだろう?少し前には東京に行けたのに、今は少し歩いても息が切れる」

本人の困惑が続きました。

私のチームは女性ばかりです。色々と話しやすいように、私が信頼する男性の臨床宗教家の傾聴をお願いしました。

よくお喋りなさったようです。でも、まだ「なぜだろう?本当にいのちが短いのか?」という思いは続いたように私たちは感じました。

本人が気づく暇もなく、私たちチームの細かい観察とアセスメントで彼のトータルペインが緩和されるとその安楽は自然で当たり前になります。

私たちは黒子ですからね。目立った大立ち回りは無いのです。

その人に何事も辛いことがないようにするのが私たちの仕事です。

とにかく自然体を目指すのです。

この方は最初からずっと体の苦痛がないので、劇的な状態にならず、人生の究極の振り返りのタイミングで持ちづらかったかもしれません。

家族もお父さんのいのちが終わるという現実が今ひとつ捉えきれなかったかもしれません。安らかに過ごしていますから。初めての体験で色々と戸惑うのは当然です。

「内藤先生の言うことは本当かなぁ」と。

家族はこちらからの働きかけで、少しずつわかって下さり、

お父さんのいのちにしっかりと寄り添って下さるようになりました。

介護の力が増してきています。

限られた時間のかけがえのない「仲良し時間」(鈴木秀子シスターの言葉)なのです。

往診すると、患者さんの顔つきが変わってきました。ゆったりと落ち着いていました。

何かを受け入れた?そういう風に私には思えました。

大きな壁を乗り越えて準備が整ってきました。

旅立ちは遠くないと感じています。

周りを見ると、健康法に基づいて心身の調整を高齢者の方々は頑張っています。

しかし、限られたいのちであることの学びと覚悟をどこかで持つことはできていないように感じます。

大いなるものに生かされているという感慨を持つことはなぜ難しいのでしょうか?

上智大の元教授アルフォンス デーケン神父(1932~2020)は死への準備教育を日本に種まきして下さいました。

しかし、まだまだこれからだと思わされます。

ここで、素晴らしいことが起きました。

この評論を持って、エピソードの患者さんを往診しました。

息子さんにお見せするつもりでした。

患者さんは痩せが更に目立っていました。がんの進行が目立ちました。

痛みの訴えはほぼありません。

頭脳ははっきりしていて考えをしっかりと私たちに伝えて下さいました。

「今の気分はどうですか?」と尋ねると

「不安はありません。今が死に時かな?と時々思います。朝起きたら死んでいた、でもいいし、みんなに囲まれてありがとう!と言い残して死ぬのもいいかな?と思ったし・・・」

強がりでもなく、自然体でさらりとそうおっしゃるのです。

「いつからそんな風に思えたのですか?」

「私には昔から愛読書があって」と本棚を指さしました。

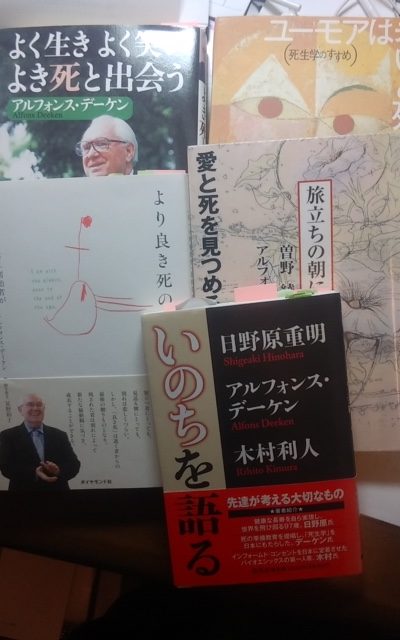

息子さんがそれを渡し『よく生き よく笑い よき死と出会う』(元上智大教授)アルフォンス デーケン神父さんの著書でした。

たくさんの線が引かれていました。

「死への準備教育」がテーマです。

私も神父さんと親しかったことを伝えるとびっくりして、しかし嬉しそう笑顔を見せてくれたのです。

「私は無宗教ですが、デーケンさんは押しつけなくわかりやすく語って下さり、大好きです」

私の心配を吹き飛ばし、この方は既に十分に準備なさっていました。

そして、立派に息子さんにもその準備教育をして下さったのです。

何という豊かな「仲良し時間」でしょうか。

その場面を思い出すと、患者さん、私、息子さんと米沢さんがおっしゃっているトライアングル(三角形)になっていました。

個人的な話をします。

私は大人になって大泣きを3回しました。

40年来の親友の死にゆく姿に近づいたとき。

兄弟が重病になって母と面会したとき。兄弟は幸い回復しました。

そして子供が大病で手術をしたとき。その外科医は私たちにとってブラックジャックのように思えました。絶対失敗しない、と思わせて下さいました。

その日、子供の乗ったストレッチャーが手術室に入って行きました。

私は中に入れず、入り口で見送りました。

ドアがたくさん開いて、一番奥にその医師が立っていました。

両手を広げて「大丈夫。さあ、任せなさい !」というように。

その姿を見て、私にはどうにもできない、委ねるしかない。

「お任せします」と思いました。

非常階段に出て、ワンワン泣きました。大いなるものに委ねる、という思いを体験しました。

死の体験とは違いますが、自分ではどうにもならない大きなものに触れたと思えました。

それから、医師として私も変わったと自覚しています。

そんなに生意気ではなくなったというか(笑)

大いなるものの前では、私たちはちっぽけで無力な存在です。

謙虚に感謝してその日まで生ききるしかないことを私は教えてもらえたのです。

幸い子供は元気に人生を送っています。

米沢さん。物質的なものに恵まれて便利な暮らしに慣れた私たちが、老いを生ききるための「死への準備教育」をどうしたらいいのか?

ご意見下さい。

これを学んでいけば、アンチエイジングに狂騒することなく、エンジョイエイジングができます。

新型コロナを体験している今でこそ、大切な取り組みと思えます。

老いはガッカリの下り坂ではなく、ゆったりとした登り下りの熟成のプロセスであること。

死が絶望の暗闇でも恐怖でもなく、人生の豊かな完成であるように。

私はそう信じています。

内藤いづみさまへ 第五回復信

デス・エデュケーション(死への準備教育)のこと

師走に入ってもコロナ禍に翻弄されて落ち着きません。

ところで、11月30日は、政府が主導してなったアドバンス ケア プランニング(ACP)、2年目の「人生会議の日」を迎えました。生老病死、そのいのちの最終段階の死に向かって、家族と医療・ケアチームが共に話し合おうというものですが、この提案はこの秋88歳で亡くなったアルフォンス・デーケン先生が来日当初から主張し実践されてきた「Death Education」デス・エデュケーション(死への準備教育)」という種まきがあったこと、それを見落としていたのでは思っていました。

そして今回往信でいづみさんから名著『よく生き よく笑い よき死と出会う』(新潮社2003年)が患者さんの力になっている話でした。私もハッとして急いでその名著を書棚の奥にから引き出しました。デーケンさんの本は5冊ほど見つかりました。今回の書簡は、この話ですすめてみます。

わたしがデーケン先生を初めて見たのは日本ホスピス在宅研究会・山梨大会(1996年)の当日。内藤いづみさんは大会委員長で、市内のホテルが満杯になるほどの盛況でした。この時期、二人の往復書簡(「いのちに寄り添って」)が山梨日日新聞に連載中でした。

このとき、会場ロビーで握手攻め、ニコニコ笑って応えている大きな姿がデーケン先生、「ケンタッキー」の看板おじさん(失礼)のような存在感で、とても声をかける機会はありませんでした。

アルフォンス・デーケン先生はドイツで生まれ、1952年にカトリック教会の修道会「イエズス会」に入って修道士となり、1959年(昭和34年)に来日。その後、ニューヨーク州のフォーダム大学大学院で哲学博士の学位を取得。

再来日し、70年代から上智大学で教べんをとり、Thanatology、Death studies(「死の学」を「死生学」という学祭的なことばで日本に定着させた一人です(シリーズ『死生学』東京大学出版会・2008年)。

もう一つが「Death Education」。直訳すると「死の教育」ですが、ここでもデーケン先生は単なる訳語を探すのではなく、むしろ切実な思いから「死への準備教育」に変換された。単なる日本語への移し替えではない。

デーケン先生は来日後かなり早い時期に次のような感想を口にされていたからです。

「日本人は大変大学教育に熱心な国民で、世界の誇れるレベルだけれど、人生最大の試練と考えられる死に対してだけは全く準備しようとしません。ほとんどの人が何の心構えもないままで死に臨んでいる。これはどう考えても不思議でした」(NHKテレビ『人間大学「死とどう向き合うか」』1994年)。

日本人にとって「死」は「縁起でもない」とか忌み嫌われがち。誰もが必ず訪れる事であるのに、この事実を避けている人が多いこと。

死への準備教育=良く生きるための教育とは、限られた時間の尊さを意識すれば「今という時間を精一杯生きる」ことが出来るはず。思いはここにあったのです。

わたしが直接お話できる機会がやってきたのは6年後の2001年、山崎章郎さんの『ホスピス宣言』を聞き手としてまとめた直後で、「生と死を考える」会・関東大会(於・筑波大)でした。

私は前座で何を話したかは覚えていません。デーケン先生の講演も「母国ドイツでは最近畳で死にたいという人が増えました」で始まり、「日本人の死亡率は100%だそうです」といった達者な日本語で満杯の会場を笑いほぐしながらの講演で主題はおもいだせません。

ともかく話をする機会を得てわたしが真っ先に訊ねたことは「死への準備教育」についてでしたが、30分ほど丁寧に応対していただいたのです。

それを今うまく伝えられそうもないですが、「死生学」については、「死」そのものが対象ではないこと、主題は死にむかって成長していきていくこと。ハイデガー(ドイツの代表的な哲学者)の「人間はそもそも死に向かって歩む存在」ということばにそって考えていること。つまり、人は死ぬ瞬間まで生命ある存在であり、自分に与えられた死までの時間をどういきるかを考えること。

そのための教育がデス・エデュケーション=死への準備教育。死の準備ではありません。そして自分の死までの日々をどう生きるか、深く生と死を見つめていきる原点を探すといったことだったようにおもいます。ことに「死の準備教育ではありません」という言葉が強くのこっています。

関連して、この背景にはエリザベス・キュブラー・ロスの「死とその過程の5段階」(『死ぬ瞬間』)に影響を受けていること。「否認―怒りー取引―抑うつー受容」の次に6段階として「期待と希望」が加えられていることでしょう。キリスト者の王道を貫く誠実な願いが伝わってきます。

そして、「死への準備教育」に留まらず、さらにもう一つ「生と死を考える会(セミナー)」が市民活動として各地に広がったことです。多い時には40を超えていきました。山崎章郎さんは80年代後半、ホスピス医になる以前の外科医時代に、房総千葉から片道3時間かけてデーケン先生の「生と死を考える」セミナーに休まず毎回通ったそうです。生と死を考える会活動は、いのちを語り合い、ときに音楽・舞台・芸術の領域まで広がるようになったのです。

わたしもデーケン先生との出会いを契機に、この動きにしたがってきたように思います。神奈川県の「大和・生と死を考える会」(会長・古谷小枝子1994年誕生)では、「いのちを考えるセミナー」合宿など16年目になります。ときには祭りから看取りや葬儀にも関わります。

福岡のバイオエシックス研究会(にのさかクリニック主催)では、「いのちを考える・いのちから考えるセミナー」(年4回、10~20人)が12年目になるところですが、この命名と存続の流れは私なりの「死生学」、これもデーケン先生の影響だなあ、とおもっています。

また、近年は「死の準備教育」と「死への準備教育」とが混乱しています。数年前、ある講演会で「死の準備教育」を語る宗教者の話をききました。講演後に「もし、デーケン先生のことばなら、『死への準備教育』だとおもいます」と伝えてみましたが、相手にされませんでした。いま、変容の時期にきているのでしょうか。

さて、『よく生き よく笑い 良き死と出会う』は、流行しているACPの「もしバナゲーム」を生みましたが、新たにacpに対抗できるデーケン先生の最後のメッセージ本を紹介しておきたいとおもいます。

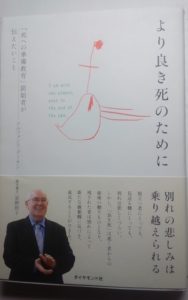

『より良き死のために―「死への準備教育」創始者が伝えたいこと』(聞き手 星野和子 ダイヤモンド社 2018年)

巻頭の扉は「私もがん告知に ショックを受けた。死を怖いと思った」

そこから始まり、「旅立つ前にやっておきたいこと」。最後の「死への準備教育」です。

―病名と余命を偽りなく本人に知らせることは、

無慈悲な死の宣告ではありません。

人間らしく生き抜くための援助であり、

さまざまな困難を乗り越える

勇気と希望をもたらす出発点なのです。

☆最期に大切なのは

「DO」(なにかをする)ではなく

「With」(ともにいること)

直接デーケン先生とお話した機会はたったの3度。そして最後になった日は、第38回日本死の臨床研究会年次大会(別府市2014年11月1日)会場近くの宿舎、夜10時過ぎの湯場。

そこには「にもかかわらず『笑う』」という情景がみえますが、ここでは触れないことにします。感謝。

米沢 慧