内藤いづみと米沢慧の新養生訓 第四回

内藤いづみさまへ 第四回往信

10月に入って、体調を崩してしまいました。痰、声が嗄れ、鼻が乾く、といった壮年期にはなじみの症状でしたが、今回は咳といっしょに嗅覚も消え、このさき熱がでればPCR検査かな、と思う数日でしたがなんとかクリアしました。

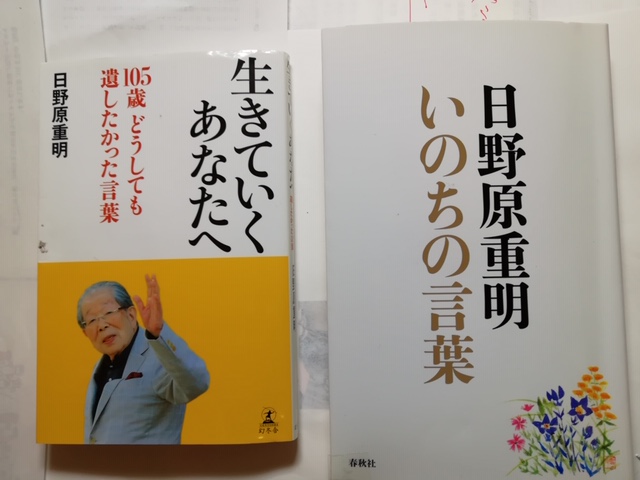

●百寿の人、日野原重明さんのことば

前回は「養生訓」の代名詞である貝原益軒のことばに触れましたが、人生100年時代の今日でその人ありといえば、百寿の道を拓かれた日野原重明(1911-2017)さんに触れないわけにはいきませんね。

わたしは、15年ほど前のある講演会の末席でご一緒する機会がありました。そのとき自己紹介に困っておもわず「岡村昭彦の関係の者です」と挨拶しましたら、即座に「あなた、カメラマンやってるの」と返されたことをおぼえています。

1960年代、ベトナム戦争報道で知られた岡村昭彦が亡くなったのが1985年で、その翌年『岡村昭彦集』全6巻(筑摩書房)の刊行がはじまりましたが、その著作集の推薦者の一人として当時聖路加看護大学の学長だった日野原さんの一文があったのです。

その紹介は2点で、1つは1960年代、ロンドンで誕生した聖クリストファ・ホスピス以来のホスピス運動を日本に紹介し、その歴史的文脈をルポルタージュしたこと(『ホスピスへの遠い道』)、もう1つはアメリカで始まったバイオエシックス(生命倫理)という新しい学問体系を木村利人氏とともにいち早く日本に紹介し、医学・看護学会に影響を与えたという紹介でした。岡村といえば写真家、戦争ジャーナリストですが、その活動以外の、晩年の仕事に、これだけの評価を与えた人はいません。わたしが日野原重明という人の存在の大きさと 同時に親しみを抱いたのはこの一文からでした。

日野原さんの著作は多く、さらに「日野原語録」というべき独特な「いのちことば」を多く生み出された人でもあります。なかでも、かつての成人病(高血圧・糖尿病等)から生活習慣病(1997年)への命名者として知られています。

《「習慣病」とは、個人の誤った生活行動が長い間くり返されて、その良くない行動のためにからだのなかに徐々に慢性の病変がおこってきたものである》

《習慣とは五つに分けられる。どのように食べるか(食事習慣)、どのように働くか(生活習慣)、どのように運動し休養するか(運動・休養習慣)、どうストレスをかわすか(精神衛生習慣)、タバコアルコールにどのように対処するか(嗜好習慣)》(『いのちの言葉』より)

この明解な記述にしたがえば、「薬を飲まなくても治る」とか「なにもしないで寝ていればなおる」といった、医師ならではの養生訓としても聞けます。

けれど、実際には薬を処方してもらうことなしには、患者は医師に診てもらったような気になれない…そんな医療社会になっているようにおもいます。

●人生の午後をいきるということ

ところで、日野原重明さんといえば、生活習慣病以上に特筆すべきは、高齢者への独特な肯定観察からうまれた「新老人」があります。

《人生の午後をどういきるか。 選ぶ物差し、価値観が必要で、自分の羅針盤を持たなくてはならない。 午後は午前より長いから》

これは80歳ごろ(1990年)のことばだとあります。一言でいえば「人生の午後」をいきていく人を「新老人」と呼んだのです。私は「人生には往路と帰路がある」といった指標を用意したことがあります。さらに「往きのいのち・還りのいのち」「還りのいのちを支える」ということばも創ったのですが、「人生の午後(還りのいのち)が長い」ということばには見事に躓いてしまいました。若輩のわたしの視野になかったことばです。日野原さんは、この「人生の午後が長い」時代を生きていく新しい人を「新老人」と呼んで「新老人の会」が誕生します。

〈新老人〉とは「次の世代若い人に、いつか来る人生の午後(老年期)のモデルになる」生き方が求められていました。具体的なスローガンは、①愛し愛されること、②創(はじ)めること、③耐えること。なかでも、②は、何歳になっても「(なにかを)創めること」を忘れないこと。そして③の「耐えること」は人生の生き方が問われるものです。

ちなみに「新老人の会」は75歳以上をシニア会員、60歳以上をジュニア会員、20歳以上をサポート会員ということでスタートし、日野原さん100歳のときには会員は合計10万人に達したといいます。「第一回の書簡」で、わたしは長野県諏訪市の平林英也さんの「老老介護」を新老人活動として紹介しました。

「いろは歌」

日野原語録にはもう一つ、「一度死ななくてはいけない」ということばがあります。

もちろん肉体的に死ぬということではなくて、人生の流れのなかで一度、生き方を大きく変えるということです。

これは、世界を震撼させた1970年の「よど号ハイジャック事件」、その人質体験が大きかったとされています。敬虔なクリスチャンである日野原さんは、奇跡的な生還体験から、いのちのため、みんなのためにいきていく、そう決心をされたといいます。

一度死ななければ、その先の生き方はない。つまり、人生の午後を生きるには午前の生き方と歩みはちがうという強い意思が伝わってきます。そのあたりは、老年医学への関心からもうかがえます。

《老年医学は、老人をただ長生きさせる、すなわち「いのちにただ齢だけを加える」のではなく、「いまの齢にいのちを加える」ことである。60歳の人に20年の齢を加えて80歳まで長生きをさせることではなく、いまの年齢で、どう深くいのちの根を下ろすかということである。それは今日をどう深くいきるかということである。》

《医学はいのちの量と長さだけを目標にしてきたが、人間は本来、いのちの長さよりも質を望む。いのちの質(クオリティ・オブ・ライフ)は、拡張の高いいのち、意義のあるいのちであり、生きがいが感じられるいのちを追求することである。》

●遺されたことば

百寿を前にしての著作『生き方上手』は100万部を超えて読まれ、そして自らの死を覚悟された最後の三月、身を横たえながら語られた『生きていくあなたへ』は、「死にゆくひと」のことばが届けられています。それだけに行間で息を整え、聞き耳をたて、目をしっかりあけて聞くことばにであうのですが、一箇所だけ、私にはとても興味深い、おもわず「ヘエ~」とおもったエピソードが語られている箇所がありました。

《僕が7歳のとき、母が危篤になり、その晩安永謙逸先生というクリスチャンドクターが母を看るために来てくれました。それが僕が人生の中で、本当の意味で必死に祈った初めての体験です。…ただそのときに、今考えれば、不思議ですが、「お母さんを助けてください」と祈ったわけではないのです。「どうか神様、母を救おうとしているこの安永先生を助けてください」と祈ったのです。》

この祈りでお母さんは奇跡的に命を取り止め、その後は人生をともにすることができたのですが、「僕が医師を目指そうと決心したのはあのときです」とあります。

危篤の母ではなく母親を助けようとしているお医者さんのことを祈ったというくだりです。亡くなっていく人ではなく、亡くなっていく人を支えようとしている人に意識がむいている構図(母―医師―僕のトライアングル)に、わたしは感銘を受けたのです。

そして、日野原先生のさいごの日々ですが、

―105歳まで長生きしてよかったですか? という問いに次のように応えられたそうです。

「今日も生きさせていただいている。…ただただ、ありのままに、あるがままに、キープオンゴーイングです」

★先日、本棚の奥から、いづみさんとの最初の「FAX書簡」を始めたころの、走り書き・ファクスシート(1998年)が出てきました。以下に添えておきます。

《ただ今、三人の重症者をかかえてスタッフ一同、24時間働いています。

アサもヒルも夜中もアケガタも。

姿勢は“待つ”というひとことにつきます。

生まれるときと同じく、死という出口への道のりは各々スピードも幕切れも個性的です。

私たちは額の汗を隠し人事をつくし、ただ待ちます(でも少々息切れ) いづみ》

深夜でも明け方でも、こんなファクスがよく届いていましたね(いまは、メールで)。

その都度、わたしは呼気を鎮めて、ただ目を通してきただけですが、なぜか、いつも癒やされていました。そして、いまも。(※先日の「平和の看取り」の構図も美しかったです)

在宅医になったいづみ先生の少女時代のエピソード、ぜひ、聞かせてください。

米沢さまへ 第四回復信

米沢さん、体調が回復なさってよかったです。

ひょっとして、新型コロナ感染か?と私も心配でした。

臭覚が消えたとは!焦りませんでしたか?臭いがない世界。

自信があっても、しばらくはご無理なさらないでくださいね。

私も最近の実感として、歳を取るということは、自分の日々の体調不良と付き合っていく。

大げさにそれを強調したり、必要以上に心配しない心構えが大切だと感じます。

そのバランスを見つけたいです。それも今回、この往復書簡をしていただく一つの私の目標です。

沼津まで、テレビ寺子屋の公開収録に出かけてきました。

対面での講演会は久しぶりでした。8ヶ月ぶりです。ワクワクしました。

参加者から話の反応がわかる、というのは本当に嬉しいことです。

司会者は透明アクリルボードを隔てて隣に立ちました。不思議ですが、その透明の壁さえ、大きな遮断に感じました。「エネルギーの交換ができない、あなたに届かない!」というようなじれったい感覚です。オンラインやリモートでのコミュニケーションが増える今、この焦ったさを忘れず持ち続けたいと思います。

「命は、そばに行って、ギュッと抱きしめないと分からない、」そう主張してきたホスピスケアの実践者としては、この焦ったさは、とても重要なんです。

米沢さんなら共感してくださるだろうなあ、と救いを感じますが、この共感のプロセスも今の事態では変わらざるを得ないのでしょうね。

新しい生活様式での新たな共感の構築はいったい、どうなるのでしょうか?

さて、日野原先生は私にとっても、大きな存在です。

東京での研修医時代、私は遠藤周作さんと知り合いました。20代の私が、20代の末期癌患者を手探りで自宅で看取る様子を垣間見た遠藤さん。

遠藤さんは、日野原先生とも親しくて、こう聞いたそうです。

「うら若き女性医師が、看取りなどという辛い体験をしたら、感受性がズタズタになり、優しさを失ってしまうのではないか?」

日野原先生はこう答えたそうです。

「それは、善き医者になるために通る道です。甘えは許されません。」

遠藤さんは私におっしゃいました。

「内藤さん、頑張れるかい?」と。

私は父と15歳の時に死別しています。脳卒中で急死でした。50歳でした。倒れて一晩で帰らぬ人となりました。

父との永遠の別れが迫っているとは知らなかったある夜、私は父に自分の進みたい未来を話しました。

作文を書いたり、本を読むのが大好きな文系の私が、「医者になりたい」と伝えたのです。

父は、私をじっと見ると、ひとこと「至難な道を選んだな」と言いました。

確かに医学部受験は厳しいものでしたが、それ以上に、善き医師になることは一生の厳しい学びの道なのだ、と私は思いました。

15歳の私は、人間に関わる仕事をしたかったのです。

私の身内には医者はいませんでしたが、父の俯瞰力と洞察力を私は尊敬していましたから、父の言葉はずしんと胸に響きました。

「善き医師とは、どういう人間なのか」

私の一生のテーマのひとつです。

ですから、遠藤さんからそう言われた時、父の言葉が蘇り、私は「その子のために頑張ります」

と答えたのです。

そしてご家族と共に、当時はほとんど存在していなかった自宅での癌患者の看取りをやり遂げたのでした。豊かな100日の体験でした。

私の学びのスタートでした。

日野原先生とはその後、ホスピスの学びの集まりなどで何回もお目にかかりました。

先生はホスピスケアの普及を本当に願っていらっしゃいました。

私の活動も早期からよくご存知でした。

目立たず、お顔にも出さず、しかし、よく世間を見ている方でした。

新老人の活動の提唱も、100歳時代を予知したかのようです。

ところで、テレビ寺子屋の公開収録に備えて、私はいつも以上に周到に準備を重ねました。

何しろ8ヶ月ぶりの対面講演会。リハビリが必要かと思えるくらいのブランクですからね。

Victory loves preparation!(準備なくして勝利なし) は私の好きな標語です。

そう言えば、国の提唱する「人生会議」もこの準備の一環だと思います。

公開収録では30分の講演を二回します。30分は短くもあり、

また多くを伝えることもできます、準備次第で。

何しろタイトルはこうです。

1) あなたらしく生きるために準備すること

2)老いを楽しむヒント 新養生訓

米沢さんとの往復書簡を反芻し、学び直しました。

その過程で色々と自分なりに納得したり、合点がいくこともありました。

早く書き留めないともその閃きは、どこかへいってしまいそうです。

早く、早く(笑)

まず、私の言う準備は巷に流行る終活とは違う。

健康法と養生訓が違うように。

生き方を振り返り、何を許すのか、何を言い残すのか考えることである。

自分の今の関わる世界を、離れた身内にきちんと伝えておく。

今の自分に、大切な人たちや新たな世界があることを伝える。

そのために、いのちの言葉で記録を残すことも良い。

それをしないで、大往生してしまうと、隣人や友人達には最期はどうだったのか分からず、

突然、霧のように消えてしまったみたいだ。

友人達は悼むことも懐かしむこともできない。

心にポッカリと穴が空く。あの人はどこへ行ったのだろう?と。

いのちは縁や絆、友情も構成要素ひとつ。私達は社会的な存在として生きているのだから。

お葬式は地味で構わないけれど、

「この方々にはまさかの時の最期の様子を伝えてほしい」と、

言い残してもらいたい。

私達は知らないと受け入れられない。

残された友人達への思いやりだと私は思う。

自分らしく、というのは究極、マイペースとか、頑固、自分勝手とも言い換えられる。

私は在宅ケアで、たくさんのそういう人の最期に関わってきた。

わがままな生き方を貫いた人たち。

そのわがままや、頑固さを愛した人たち、家族や友人達がいたからできたこと。

自分らしく生き抜くためには、自分の欠点も含めて愛してくれる人を作らなくては。

そういう人たちを人生をかけて大切にしてほしい。

人生の最終章に色々な癌になった70代の男性が、妻、嫁、小学生の孫を連れてある日外来に相談に来た。

新型コロナ流行の前だったからよかったけれど、その時私の診察室はかなりの密になった。

孫はおじいさんが大好きなのがよくわかった。

おじいさんに何が起きているのか一緒に知りたいようだった。

想像してください。

向こうがずらっと4人座り私を見て迫る。まるで私が陪審員に見られているかのよう。

そういうプレッシャーにも私は耐える。善き医師になる道だから。

本人はかなりの頑固さとわがままさをお持ちの様子。

「望みはひとつ。もう絶対病院に入院したくない!それだけです。」

嫁さんも奥さんもウンウンとうなずく。

しっかり者の嫁が言う。(彼女は看護師です。)

「先生の講義を昔聞きました、先生なら義父の願いを叶えてくれますよね?

今は同居していませんが、必要な時期になれば一家で移り住みます」

真剣だった。

病状は一年以上安定していたが、癌が進行を始め、在宅ケアに移行した。

初めての往診、私を見ると本人が言った。

「先生、最期に救急車で病院に送りませんよね?」

「みくびってもらうと困る。私たちが付いていて、そんなことをするわけないでしょう?」

私の声はいつもより少し大きかった。本人はにっこり笑った。

「ああ、よかった」

嫁さんは初めの約束通り、大きな犬小屋持参で引っ越してきた。

老老介護の家が子供の声や、犬の鳴き声で急に賑やかになった。

誰もがおじいさんを大好きだった。頑固さもわがままも。

そして、三週間後安らかに家で息を引き取った。夜中だった。

孫達がおじいさんの病床を囲んだ。

私は孫達をそばに招いた。私の聴診器を1人の孫の耳につけた。

「これがあなたの心臓の拍動の音だよ。全身に血液を送っているの。ドクドクと聴こえる?

生きている証拠。

おじいさんの心臓の音を聴いてみる?どうかな?聴こえる?」

孫は首を振った。

「何も聴こえない!」永遠の静寂。

呼吸の停止、瞳孔が光に反射しない、つまり脳の機能停止も一緒に確認した。

これが、亡くなったということ。

2度とこの機能は再開しない。おじいさんはこの世の仕事を全て終えて、

あちらの世界に旅立ったんだよ、と伝えた。

大人たちも一緒に真剣に聞いていた。本人の望みを叶えられて、悲しみより

まず安堵感が家族に広がった。

おじいさんは本当に家族を愛し、愛されていたんだなあ、思う通りに生き切ったなあ、

私たちもお役に立ててよかったとホッとした思いに私も包まれた。

米沢さん、長くなりました。

話題2は次回に回していいですか?

この往復書簡にとっては本題です。

忘れないように書き留めて準備しておきます。

では、お互い体調に気を付けて働きましょう!