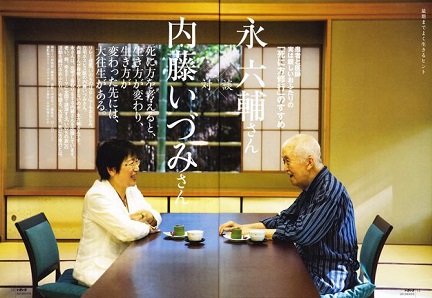

終末期医療、死後の手続き「残された人が困らない準備」

婦人公論2025年9月号「終末期医療、死後の手続き 残された人が困らない準備」より内藤いづみ回答部分のみを抜粋。ぜひ書店でお確かめください。

終末期医療篇

Q1 延命治療や緩和ケアの方針は、自分の希望を言ってもよいのでしょうか。主治医にはどのように伝えれば?

A 希望を共有すると死への不安が和らぐ

最初に、終末期について説明しましょう。これは、積極的な医療介入をしても延命が厳しい段階を指す言葉です。主にがん患者に使われる医療用語ですが、がんだけでなく、難病や認知症、老衰も含み、私は「戻れない下り坂に入ったとき」と表現します。この段階になると、心不全や腎不全が進むなど、臓器が徐々に動きを止めていく。速度は人それぞれですが、死に至るまでの時間は長くても1~2ヶ月ほどと考えられるでしょう。

とはいえ、終末期に入ったばかりのころは意識もはっきりしており、体の機能も保っています。医師は客観的なデータなどから終末期を判断するのですが、多くの患者さんに接してきて思うのは、本人もおそらく「戻れない下り坂に入った」とわかっているということ。わかっているけど信じたくない、家族に心配をかけたくない、などの思いから口に出さない。そしてそのまま時間が過ぎていく。

実はこのときこそが、本人も家族も、お互いに今後のことを落ち着いて話せる最後のチャンスなのです。本格的な「下り坂」に入る前に、延命治療の希望や最期をどこで過ごすかなど、大切な話をたくさんしていただきたい。死への不安を和らげる最善の方法は、早い段階で終末期の治療に関する情報を得ておくこと。そしてこれから起こることに対してどうしたいか考え、家族や大切な人に希望を伝え、分かち合うことです。

終末期の後半には意思の伝達が困難になり、延命治療をしないと命を繋げない瞬間が訪れます。「自発呼吸が難しくなったら、気管切開して人工呼吸にしますか?」「自力で飲食できなくなったら、胃ろうや点滴などで人工栄養を摂取しますか?」。そんな選択を迫られるわけです。

家族や医師は、患者本人の希望を聞いていなければ、基本的に延命治療を施すでしょう。そうした局面での治療の希望は、あらかじめ家族に、できれば医療従事者にも伝えてください。その際、知っておいてほしいことが2つ。

1つは、たとえ延命治療を開始しても、やめたくなったらいつでも中断できるということです。たとえば日本で一度胃ろうを取りつけると外さないことが多いので、もう二度と口から飲食できないと思いがちですが、そんなことはありません。そもそも海外では、胃ろうも通常治療の一環。いったん開設しても、快復してきたら口から飲食できるようリハビリすることも多いのです。

2つめは、延命治療は「する」と「しない」の2択ではないということ。終末期に人工栄養を選び、点滴で規定量の水分を入れても、それがその患者さんの必要量を超えていたら、体が水浸しになって溺れるような苦しみを経験します。一方、人工栄養を拒否して脱水が進むまま放置されたら、それも干からびていくような苦しさなのです。つまりどちらを選んでも、「0か1」の2択である限り、苦しみを避けられない。では、どうすればよいのでしょうか。苦しくないようにしてほしい、これも一つの選択肢です。

水分も栄養も、体が求める量だけ入れて痛みや苦しみを最小限に留めることを目指す。これは緩和ケアの領域なので、そうした希望を前もって伝えていれば、主治医が緩和ケア科と連携したり、場合によっては引き継いだりといった対応をしてくれます。いずれにせよ、主治医との信頼関係がカギです。主治医に希望がうまく伝わらないときは、病棟の看護師に相談してみましょう。看護師は患者さんの苦しみをそばでたくさん見ているので、気持ちを汲み取って医師に伝えてくれるはずです。特にべテランの看護師は、医師に対する押し引きを心得ていて頼もしいですよ。ぜひ力を借りてみてくださいね。

Q2 最期は住み慣れた自宅で迎えたいです。終末期でも一人暮らしは可能でしょうか

A 助け合える仲間を今から探して

近年、一人暮らしの高齢者が増えています。身寄りのない方、子どもが遠方で暮らしている方など、事情はさまざま。結論から言うと、準備さえしていれば、一人暮らしでも終末期を自宅で過ごすことは十分可能です。

高齢期に困ったことが起きたとき、お互いに連絡し合える関係を、私は「命の仲間」と呼んでいます。大勢でなくていい。1人か2人いれば十分です。みなさんには、ときどきでも会ったり、電話をかけて「元気?」と聞き合ったりする友達が近くにいるでしょうか。もしすぐに思い浮かぶ顔がないということであれば、生き方をちょっとだけ変えてみることも必要です。たとえば、昔のママ友や趣味の場で知り合った人など、これまでのご縁を見直して自分から連絡を取ったり、地域の行事に顔を出してみたり。

終末期には、ケアマネジャーやヘルパー、訪問診療医・看護師の力を得られますが、ケアチームにも自宅に行けない時間帯があります。そのうち2時間だけでも仲間にそばにいてもらえれば、安心でしょう。そうした輪を元気なうちから築き、深めておくことが大切なのです。

同時に、仲間の存在と連絡先を家族に知らせておきましょう。もし病院に救急搬送されても、病院から連絡が行くのは家族だけ。家族がその存在を知らなければ、仲間たちが知ったときには何もかも終わっていたなどということになりかねません。訪問看護や在宅医療が必要な段階になると、心許せる在宅診療医の存在も非常に重要です。

もし医師との関係がうまくいかないなどの悩みが出てきたら、一人で悩まず、ケアマネや訪問看護師に相談を。医師も一人ひとり方針や考え方が違うので、ときには患者さんとの間に軋轢が生じる場合があることを熟知しています。その人に合う先生を紹介してくれるなど、きっと大きな力になるでしょう。

そして、最期まで自宅で過ごしたいなら、なるべく早く身内に相談しておくべきです。「迷惑をかけたくないから」と家族に何も伝えず、自分だけで何とかしようとすると、誰も幸せになれません。最期くらい家族に迷惑をかけていいのです。

ただ、丸投げはよくないですね。「最期まで自宅で過ごしたいと思っていて、同じ気持ちで助け合える友人も近くにいる。あなたの手を煩わせないようにとは思うけれど、もしものときは助けてもらいたい」と、今の状況を含めて、ありのままを伝えるのがいいでしょう。子どもの側にしてみれば、どの段階で手助けが必要かを明確にしてくれていたほうが、心構えもできます。何事も「見える化」できるように意識してみてください。

Q3 家族が死に関する話題を嫌がります。終末期の希望は、どのように伝えるのがよいですか?

A 日記感覚で意思を書き残しておこう

終末期をどこで過ごしたいか、延命治療を受けたいかどうか。そういった死にまつわることを気軽に話し合う習慣が、残念ながら日本にはまだ根づいていません。無理して話しても、本当の気持ちを分かち合えなければ意味がない。ですから私は、ノートなどに意思や希望を書き残すことをおすすめしています。

ただし注意点があって、たとえば「延命治療は受けたくない」とだけ書いて、治療が何もなされない事態は回避すべきです。先ほどお伝えした通り、多くの場合、「延命治療を受けたくない」と「すべての治療を拒否したい」はイコールではありません。「無為な苦しみは避けたい」という本音を、家族が汲み取れるように記すことも大切です。

また、家族と離れて暮らしている場合、自分が今どんなふうに暮らしているか、日記感覚でメモしておきましょう。普段、誰とおしゃべりしたり外食したりしているのか。日々、どんなことに楽しさを感じているのか。もしかしたら、友達の影響で韓流ドラマにはまっているかもしれない。そんな他愛のないことも、離れて暮らす家族にとっては知らない一面で、大切な情報かもしれないのです。何を書けばいいかわからない人は、下のリストを参考にしてください。そしてノートの末尾で、「私の意識がなくなった場合の治療方針は、私の希望をもとに家族が決めたことです。その決断を感謝して受け入れます」と宣言するのを忘れずに。

終末期の選択が、常によい結果をもたらすとは限りません。本人の死後、「あなたが積極的な治療をしないと先生に言ったから、お母さんは早く亡くなっちゃった」などと、本人に代わって希望を医師に伝えた家族が責められがち。そんなわだかまりを家族に残さないための、最後の心遣いです。

リスト

など