往復書簡(米沢慧様)Vol.9 復

梅雨時になって、体もぐずぐずして返事も遅れてしまいました。

「内藤いづみさんはいのちの番人」

なるほど、今回の一連の往復書簡のやりとりからでも賛同できます、「いのちの番人」とは勲章でしょう。

ところで、この話のまえにふれておきたいことがあります。いづみさんも追伸で、「いのちへの無関心の社会は愛のない社会では」とのご指摘があった臓器移植法改正A案が衆議院を通過(6月18日)したことについてです。次回がないゆえに、まずふれておきたいとおもいます。

今回、選別され提示された臓器移植法改正A案(参院審議をのこしている)の要点は整理すると以下(6月19日付け各紙から)です。

①「脳死は人の死」という前提に立つ。ただし、本人・家族は脳死判定や臓器提供を拒める。

②提供者に年齢制限はなし。本人意思が不明なら家族が提供を決められる。

③親族に優先して提供できる。

④政府や自治体は移植医療の啓発、知識普及に必要な施策をとる。

⑤虐待を受けた子が、親の判断で臓器提供をさせられないようにする。

つまり、現行法では脳死に陥った人でも、生前の意思が不明な場合は臓器提供ができませんが、A案では家族の同意だけで可能になる。また、現行では不可能な15歳未満の臓器提供もできるようになる。これは高度な医療技術があるのに、海外まででかけて移植手術を受けざるを得ない状況下で死を賭して待っている人たちに応えようという改正案です。

前回の書簡でわたしは、「脳死は終末期」という日本救急医学会等の提示した背景について話したばかりでした。科学技術はその気になれば、いつでも「終末期」を「死」にさしかえ可能だということでしょう。

最先端医療は生命の操作を科学技術の問題として乗り切ろう、それがいまや世界の趨勢です。代理出産をはじめ〈いのち〉の存亡(生死)を包み隠すことなくさらし、ついに死の概念も科学技術の手をかりて、死は脳死からはじまり心臓停止で完了する、といっています。

ヒューマニズムは、いつも生者の視点にたっていて、死にゆく人を置き去りにする傾向があります。12年前、脳死・臓器移植法が誕生したとき、そんな思い(感傷)を「死も〈いのち〉なんだ、脳死も〈いのち〉と呼ぶステージに入ったのだ」とつぶやいたことをおもいだしました。

そこで、わたしは〈いのち〉のありかたにそって二つの医療の方向軸を立てたのでした。いま自分の生命をあくまで延命・救命したいと考え、その考えにしたがって医療を受けたいとする〈いのち〉のすがたを「往きのいのち」と名付け、それを支援する医療のあり方を「往きの医療」(脳死・臓器移植等を含む)と呼んできました。そこには「死は敗北である」という強い医療意志がはたらいているのはいうまでもありません。

これに対してもうひとつ、成長期を過ぎ、そう遠くない時期に確実に訪れるであろう自然死(心臓死)にむかって、のこされた生をいかに全うするかを選択する歩みがある。それを「還りのいのち」と名付け、それに寄り添う医療のあり方を「還りの医療」で応えようとしてきました。そこには長寿・高齢社会の生き方として「メメント・モリ(死を恐れるな! 死をおもえ!)」という思いが重ねられていました。

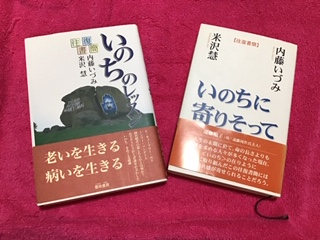

思い出してみると、この視点をわたしがはじめて口にしたのはいづみさんとの往復書簡(『いのちに寄り添って』)からでした。

「人の死」とは、①呼吸が止まる ②心臓が止まる ③瞳孔が開いて反応がない、という「死の三兆候(自然死)」であり、素人でも確かめることができます。けれど、未来志向の先端医療(往きの医療)は「脳死こそ人の死」を選択しています。

あらためて脳死とは、脳幹を含むすべての脳の機能が完全に止まり、回復することのない状態をさす。自発呼吸をつかさどる脳幹の機能が失われているので、人工呼吸器を使わないと呼吸できず、心停止に至る。ここで「脳死は終末期」という立場をすてて「脳死は人の死」への大転換です。科学技術と特別な医療施設においてしか識別できない死の兆候です。目的は臓器移植医療を貫徹するための死ぬ瞬間の前倒しであり、寿命が縮められた死(いのち)です。

そこでもうひとつ大事な視点に気づきました。

心臓と脳という異なる機能のなかに、それぞれの〈いのち〉の領域、しくみ・しかけがあることでした。

まず、心臓は脳の指示を受け入れない植物器官の中枢で生命維持装置そのものです。一方の脳はその対極にある権力意思をもった動物器官の中枢です。そうすると、心臓の停止は植物生命の死として了解することになります。脳死は動物器官、動物生命の死ということになります。このように〈いのち〉を分けてみる視点を鮮明に後押ししてくれたのが名著『胎児の世界』の三木成夫でした。

「われわれ人間のなかで、いわば対立の関係にあるこころ(心情)とあたま(精神)は心臓と脳に由来したもので、それぞれ人体を二分する“植物的いとなみ”と“動物的いとなみ”を象徴するもの」(『ヒトのからだー生物史的考察』)

つまり、植物的いとなみである心臓は人のこころ、あるいは人の心情と切り離せないこと。そして動物的いとなみである脳は人間の精神あるいは理性を象徴するものだということです。この二つの器官が互いに依存しあってはじめて人間を主張することになります。ところがヒトのからだは進化の過程で脳がどんどん肥大化してしまい二つの勢力の均衡点がくずれだしたというのです。つまり、生の中心が「心臓」からしだいに「脳」に移行していったと三木は語っているのです。それは〈あたま〉が〈こころ〉の声に聞き入る「生中心の思考」が、〈あたま〉が〈こころ〉の声を聞くことをやめ「ロゴス中心の思考」にしだいに移っていったというのです。つまり、動物・植物両器官の持つ本来の双極的ないのちの関わり方が支配と被支配の主従関係になっていったということです(『生物形態の自然誌』)。ですから、人間としての病(精神の病い)は、このいのちのあり方の矛盾・宿命として現象するといえます。

ところが生物の寿命という観点では植物器官は動物器官より長生きだということがあります。あらためて脳死は動物生命の死であり、ロゴスの死・理性の死・人間の死ということになる。ちなみに「植物状態」は脳死と一線を画すものです。

この場合は、動物生命の衰えは顕著ですが、こころを封印した植物生命だけが生き続けます。しかし脳死は二度と蘇生しない。脳死(動物生命の死)は不可逆的な「死の始まり」であって、その後を追っかける形で心臓停止がやってくると言われます。だから、脳死・臓器移植というのは、死の始まりから心臓停止という死のおわりまでの残りわずかな隙間で科学技術が手をさしのべた救命・延命と蘇生の術ということになります。ここでは生命の質だけが問われているようにおもいます。

では、脳死による心臓移植が成功するとは、双極の〈いのち〉が共鳴しあった、あるいは和解しあったというように了解すべきなのでしょうか。

※さて、残しておいた「いのちの番人」についてふれたいとおもいます。この言葉には生命の質ではなく生命の深さに向きあっている姿です。すると即座に内藤いづみさん自身のことば「いのちの臨界点」で説明できそうです。いづみさんはある対談で臨界のイメージについていっています。

「赤ちゃんを産むときには、これが臨界点、これを超えたら出産というのがありますね。それと同じで、ぎりぎりまで生ききると、これ以上は生きられないという臨界点があるようにおもいます」

ホスピスケアがいのちのケアにほかならないことをおしえてもらったことばでもあります。生誕と死は同じ場所で起きる異なるいのちの出来事としてみていることです。産まれることと死ぬことが、(いのちの)臨界点ということばで一つになっているのが示唆的ですね。

赤ん坊は、母の体内で(えら呼吸)9ヶ月、臨界点からオギャーと一声、肺呼吸の世界に産出されて届けられます。母の意思でうまれることはありません。いのちは往きの相でたちあがり成長期の姿となっていきます。一方、老衰期に向かう還りのいのちもまた「これ以上は生ききれない」という臨界点(寿命)として受けとめられます。終末期とはその不可逆的ないのちのドラマ表現ということになります。

「いのちの番人」はそのシーンに立ちあっているのです。寄り添っているのです。

今回の書簡では「患者さんの訴えをトータルペインとして受けとめることが少しできるようになったかもしれない」ということばで伝わってきます。だれもがホスピスケアは全人的ケアだといいますし、そう聞きます。そして、まず、身体的痛みがあって……医療用麻薬(モルヒネ)の投与というように話は続きます。しかし、15年のキャリアからいづみさんから出たことばはやはりちがいました。

・患者さんの気持ちによりそうとモルヒネの投与量と期間がとても減る

・患者さんと家族の不安を減らすことが痛みを減らすことにつながる

・「24時間いつもあなたと繋がっています」というバックアップが痛みを減らす

これが「いのちの番人」の正体ということです。おもしろいのは、ペインゼロにすることではないこと。「痛みはまあまあです」という患者さんの声が聞ける関係にあることが大事だという指摘です。患者―家族に、いづみさん(在宅医)が三人目の役割として自覚的に係わることで、やさしさとやすらぎが共有されている。私の言葉でいえばファミリー・トライアングルのかたちになっているからだとおもいます。

医師だからといって医療の科学的な力(たとえば、モルヒネ)を最大の武器にしないで、むしろ二次的に使用することで、心が通い合う人間関係(これをコミュニケーションといっては誤りです)を紡ぎ編んでいくということでしょう。だから、ここで「痛み」とは生きる上でだれもがかかえている痛みのことで特別な痛みではない。つまり、痛みの共感は他者を理解しあう際の大事な作用でもあるということ。だからでしょうか、痛みをゼロにすることではなく、「(痛みは)まあまあです」ということばで生のたしかさが受けとめられている。そんなふうにおもいます。

小さなエピソードから語られた「いのちの番人」でしたが、往復書簡を終えるに際しての、いいお土産、間違いない書簡の成果といえます。

いろいろ示唆をいただき、ありがとうございました。この間、「見ています」「読んでいます」といういづみファンの方からの感想もうれしいものでした。この秋には往復書簡集として一冊になる(雲母書房刊)と聞きました。次回の往復書簡、どんな展開になるのか、きっと飛躍もあるでしょう。愉しみに待っています。

ではまた。

2009年6月26日 米沢慧